Глава III. Волости Тамбовского района в начале XX века

- Просмотров: 1846

ВОССТАНИЕ «БОКСЕРОВ» И СУДЬБА «МАНЬЧЖУРСКОГО КЛИНА»

Китай, попавший в конце XIX века в полуколониальную зависимость от западных держав, противился проникновению западных империалистических государств, закабалению народа. Кризис Цинского государства, разрушение традиционного уклада жизни китайцев еще более усилили критическую ситуацию в стране. Возникшее внутри страны движение «ихэтуань» («кулак, поднятый во имя справедливости и согласия») возглавило антиколониальное восстание, названное на Западе «боксерским». Восставшие непримиримо относились ко всему иностранному и иностранцам, уничтожая и убивая их.

Факт. Русско-китайский конфликт 1900–1901 годов.

Поводом к конфликту послужило строительство КВЖД. В середине 1900 года в районе строительства железной дороги начались первые столкновения с ихэтуанями. Уже 12 июня 1900 года Россия, совместно с Японией и вооруженными силами ряда стран Европы, ввела свои войска в мятежную провинцию Чжили. Цинские правители расценили действия России как оккупацию и навязали вооруженный конфликт: 22 июня 1900 года китайцы напали на КВЖД, 1 июля запретили русское судоходство по Амуру, 2 июля совершили обстрел Благовещенска. Русские войска в ответ в июле — августе 1900 года взяли китайские города Айгунь и Цицикар, после чего исчезла угроза для строительства КВЖД. Однако боевые действия продолжались до конца 1901 года, и только 5 января 1902 года в Амурской области отменили военное положение. 26 марта 1902 года между Россией и Китаем был подписан договор, по которому Россия почти ничего не приобретала, но обрела будущего противника в лице Японии, что привело в 1904 — 1905 годах к русско-японской войне.

В бассейне Амура никто не угрожал Китаю, однако администрация провинции Хэйлунцзян («Река черного дракона»), возглавляемая генерал-губернатором Шоу-Шанем, отдала 1июля 1900 года (по старому стилю) приказ о военных действиях против России китайской регулярной армии, насчитывавшей более 40 тысяч человек, в том числе в городе Сахаляне (Хэйхэ) — 18 тысяч солдат при 45 орудиях. Была начата осада Благовещенска.

В Зазейском районе, на территории «маньчжурского клина», была проведена мобилизация хуацяо (китайцев, проживающих за пределами Китая) в возрасте от 16 до 40 лет. Мобилизованные переправлялись на правый берег Амура в Китай, в город Айгунь, на укрепление его гарнизона. Многие китайцы, проживавшие на территории России и занимавшиеся торговлей, срочно ликвидировали торговые дела, обменивали русские бумажные деньги на золото или перевозили их в Китай. Приисковые рабочие из хуацяо толпами покидали прииски и уходили в Маньчжурию. Наконец, некоторые из китайцев, как вспоминали потом очевидцы этих событий, говорили, что скоро будет война с русскими и что всем русским мужчинам они снимут головы, а женщин заберут себе в услужение. Николай Голубцов, преподаватель Благовещенской духовной семинарии, оставивший в 1901 году описание этих событий, сообщал, что китайцы, выражая свою угрозу на местном русско-китайском языке, говорили: «Моя твоя будет скоро кантами (убивать), а бабушка, куна (женщина) себе бери».

2 июля (по старому стилю) в Зазейский район для наблюдения за хуацяо были направлены сотня Амурского и сотня Нерчинского казачьих полков. Здесь, на территории Завитинской и Гильчинской волостей, были созданы из местного русского населения крестьянские дружины, насчитывающие более 500 человек, вооруженных ружьями «Крынка» с достаточным количеством патронов.

Уже 3 июля разъезду казаков в районе реки Манга удалось рассеять китайский вооруженный отряд, переправлявшийся через Амур. Располагавшийся на российском берегу Амура, юго-восточнее города Благовещенска, «маньчжурский клин», где, по разным источникам, насчитывалось до 64–65 населенных пунктов (включая отдельно стоящие фанзы — китайские дома) с 20–35 тысячами китайского населения — хуацяо, представлял непосредственную угрозу русским жителям Амурской области. «Маньчжурский клин» Зазейского района в этих условиях превращался в естественный плацдарм для нападения на русских в случае военных действий в непосредственной близости от Благовещенска, центра Амурской области и основного опорного пункта России на Среднем Амуре.

В ходе русско-китайского конфликта, обстрела и осады Благовещенска в июле 1900 года китайские вооруженные формирования, переправившись через Амур, вместе с отрядами хуацяо пытались использовать Зазейский район для нападения на город с юго-востока, но были разгромлены частями Амурского казачьего войска, регулярной армией и крестьянами-ополченцами.

Издатель газеты «Амурский край» А. Кирхнер при описании осады Благовещенска отмечал: «...у зазейских маньчжур мобилизация была проведена раньше нашей и все население от 16 до 45-летнего возраста поступило в действующую армию (говорят, около 7 тысяч человек). Эта мобилизация, как и все приготовления к войне, была сделаны настолько скрытно, что никто из русских ничего определенного не знал. Выдержка маньчжур и китайцев поистине изумительна. Везде у них было заготовлено оружие и порох в громадных количествах и сделаны другие приготовления к нападению. В период времени с 3 по 8 июля все маньчжурские селения за Зеей были уничтожены, главным образом зазейскими русскими крестьянами и дружинниками... Жителей маньчжуров не было уже ни одной души, — все они заблаговременно перебрались на китайскую сторону и угнали скот».

Народное ополчение города, регулярные части русской армии, Амурское казачье войско приняли активное участие в обороне Благовещенска и последующем разгроме войск в Маньчжурии, изгнали противника с зазейской территории, с «маньчжурского клина». Действия победителей носили исключительно жестокий характер и получили в истории название «Благовещенская бойня» («Благовещенская резня»). По воспоминаниям старожилов, случилось следующее: регулярное войско, казаки, народное ополчение, дружинники, перейдя канаву «маньчжурского клина», отделяющую русских от хуацяо, в июле 1900 года насильно выдворили с «маньчжурского клина» все китайское население. Китайцы, бросая накопленное за долгие годы проживания в России имущество, панически отступали к Амуру, переправляясь на правый берег. А те, кто не успел уплыть в Китай, были загнаны в Благовещенске в холодные воды Амура, — как говорили в то время, «водичку кушать».

Поводом для «Благовещенской бойни» стали события 2–3 июля в городе Благовещенске, когда в местах наибольшего расселения китайцев стали находить прокламации ихэтуаней («больших кулаков»), в которых говорилось, что в ночь с 3 на 4 июля маньчжуры должны были высадиться и взять город Благовещенск. Вдобавок к прокламациям и слухам сторонники восставших ихэтуаней захватили власть в городе Сахаляне и с китайского берега начали стрельбу из орудий по Благовещенску, по окрестным русским селам по Амуру и по русским судам, находящимся на Амуре.

Факт.

Существует легенда, ходящая среди православного населения города Благовещенска, что определенную роль в защите города сыграла икона Албазинской Богоматери «Слово Плоть Бысть». Во время обстрела Благовещенска китайцами в 1900 году тогдашний епископ Благовещенский Иннокентий служил перед Албазинской иконой Божьей матери молебны с акафистом, и Пресвятая Богородица не оставила без милости свой город. Она сама стала несокрушимой стеной и укреплением города. Ходит доселе благочестивое сказание, основанное, как говорят, на рассказах китайцев, что иногда по берегу Амура над городом ходила «шибка белая» женщина, внушая врагам непобедимый страх и лишая их снаряды губительной силы. И в действительности, несмотря на то, что девятнадцать дней город осыпался дождем снарядов, в нем почти не было убитых, а сам город, состоявший из деревянных построек, при страшной сухости и зное, при частых взрывах снарядов остался цел и невредим.

Жители города Благовещенска начали готовиться к обороне: на набережную вывезли пушки и стали отвечать на обстрел города. Наличие «маньчжурского клина» и большая китайская диаспора (хуацяо) Благовещенска создавали угрозу российскому населению Приамурья. Проблема «желтой угрозы», слухи о шпионах-китайцах, о возможности организации со стороны китайцев резни привели к решению: выслать всех китайцев из пределов Амурской области, за реку Амур.

3 июля это решение начали выполнять — распорядились собрать всех находящихся в Благовещенске и оставшихся в «маньчжурском клине» китайцев. В этот день собрали их около двух тысяч. Однако вопрос, каким путем выслать их, не решался, приказ был просто удалить китайцев на маньчжурский берег. К сожалению, не сделаны были — да и не могли под выстрелами с той (китайской) стороны быть сделаны — какие-нибудь приготовления к этой переправе. Ночь с 3-го на 4-е китайцы провели под караулом во дворе лесопильного завода, на берегу реки Зеи. На другой день их всех отправили к поселку Верхнеблаговещенский, в шести верстах выше города, за лагерями.

В поселке перевозочных средств было мало, да и для толпы в две с лишним тысячи человек их нелегко было бы найти. Между тем с того берега не переставали стрелять. Тут и имел место факт переправы китайцев через Амур прямо вплавь (Н. Голубцов. Амурский календарь на 1901 год).

Это событие выглядело так.

Китайцев, собранных со всей территории Благовещенска и «маньчжурского клина» на берегу Амура, окружили с российской стороны цепью солдат, городовых, народной милиции и дружинников, и этот конвой, вооруженный саблями и нагайками, загнал китайцев в Амур. Часть наиболее сильных пловцов поплыла, слабые гибли возле берега. С китайской стороны, по-видимому, не разобравшись, открыли ружейный огонь по плывущим. Передние пловцы повернули назад, задние, не понимая в чем дело, теснили передних. Со стороны русского берега был открыт огонь по китайским стрелкам. А пловцы, оказавшиеся на середине Амура, сгрудились в общую массу, в которой слабые хватались за плечи сильных, и все вместе гибли. Лишь единицы достигли китайского берега. Эта ужасная, потрясающая душу трагедия продолжалась недолго — не более получаса. Амурская мрачная вода 1900 года унесла жизнь не одной сотни, а может быть, и тысячи китайцев: называют от 800 до двух тысяч человек (В. Н. Абеленцев называет количество погибших около 1,5 тысяч). По изложению Татьяны Игнатьевны Гавриковой, в изгнании китайцев участвовал ее родственник-дружинник, у которого на глазах мать-китаянка с тремя малолетними детьми, молча погрузив их с головой в темные воды Амура, сама последовала за ними.

Несколько по-иному отнеслись жители русских деревень, крестьяне-старожилы, к своим соседям. Часть из них прятали в своих домах китайцев, проживавших в русских селах либо сбежавших от этой неслыханной жестокости с «маньчжурского клина». На территории «маньчжурского клина» хуацяо не осталось, хозяйство их было разорено и разграблено.

5 июля 1900 года в станице Поярковской были собраны и посажены под арест 85 китайцев — частью местных, а частью снятых с парохода «Саратов», плывшего по Амуру. 7 июля всех расстреляли.

В Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока хранятся материалы разбирательства по делу пристава 4-го участка Амурского округа титулярного советника Волкова. 6 июля 1900 года на запрос волостного правления о порядке действий крестьянской дружины в отношении китайцев-хуацяо он ответил: «Всех китайцев уничтожайте». Сельские дружинники приняли распоряжение пристава как приказ, обязательный для исполнения. Осенью 1900 года Волкову было предъявлено обвинение в превышении власти, приведшее к убийству 17 китайцев. На следствии пристав оправдывался тем, что по чистой случайности пропустил в своей резолюции слово «вооруженных». Разбирательство по делу Волкова шло долго, пока 7 августа 1902 года Николай II по докладу министра юстиции не сделал распоряжение: уголовное дело в отношении Волкова прекратить, со службы уволить и подвергнуть административному наказанию — двухмесячному аресту с содержанием на гарнизонной гауптвахте.

Специальная комиссия, работавшая в Зазейском районе Амурской области с 16 по 21 сентября 1900 года, в протоколе констатировала: «За исключением 10 фанз села Булах-Манча и одной заимки, все остальные усадьбы 76 населенных пунктов сожжены дотла». Полицейские приставы сообщили в окружное полицейское управление, что всего в 8 волостях этого района обнаружено 444 трупа китайцев. Французский писатель Пьер Жиффар в своей книге «Адская война» (1907 г.) назвал преувеличенную цифру, говоря о «потоплении 7 тысяч китайцев у Благовещенска».

На подавление восстания ихэтуаней были брошены части забайкальских и амурских казаков. Казачьи части под командованием Орлова и Ренненкампфа заняли города северной части Китая — Хайлар, Цицикар и Харбин. В дальнейшем вместе с другими иностранными корпусами они участвовали во взятии Мукдена и Пекина, а после подавления восстания были в 1902 году выведены из Китая. Участие в разгроме ихэтуаней стало проверкой боеспособности забайкальских и амурских казаков. Многие казачьи части были награждены Георгиевскими серебряными трубами и знаками отличия, казаки получали за отличную службу и участие в военных делах «Георгия» — высшую солдатскую награду императорской России.

Еще в период военных действий в печати началась полемика на тему дальнейшей судьбы брошенных маньчжурами посевов, имущества и самой территории. Предъявили свои претензии как казачьи структуры, так и крестьянское население. Причем не высказывалось никаких сомнений по поводу дальнейшей судьбы зазейской территории: возможность возращения ее маньчжурскому населению не рассматривалась, русское население Благовещенска и его окрестностей убедилось в опасности компактного проживания на пограничной территории района иностранных подданных, в частности, хуацяо.

Факт.

После подавления восстания ихэтуаней в начале XX века китайское правительство, понимая невозможность вернуть хуацяо на русские земли, на которых те проживали до 1900 года, обратилось к правительству Российской империи с требованиями о возмещении убытков разоренных китайцев. В ходе переговоров китайской стороной была выдвинута цифра убытков — 1 000 000 рублей (10 рублей за десятину). После длительного ожидания китайская сторона получила уведомление от русской стороны (летом 1908 года), что эти требования отклонены.

(Приамурье. Сборник. Прил. к отчету общеземской организации за 1908 г.).

ОБРАЗОВАНИЕ НИКОЛАЕВСКОГО КАЗАЧЬЕГО СТАНИЧНОГО ОКРУГА

«Маньчжурский клин» был ликвидирован. В ходе русско-китайского военного конфликта российское правительство встало перед необходимостью укрепления границ за счет усиления Амурского и Уссурийского казачьих войск. На рубеже 1900–1901 годов Военное министерство России укомплектовало эшелоны переселенцев-казаков с Кубани, позднее из Оренбуржья, из других казачьих войск, и направило их на Дальний Восток по только что построенной железной дороге через Сибирь до Сретенска, а далее пароходами транспортной конторы Курбатова по Амуру.

Расселение казаков на Амуре давало возможность в короткий срок восстановить разорванную пограничную линию за счет новых казачьих поселков и иметь обученное пополнение для Амурского и Уссурийского казачьих войск.

Впервые в значительном количестве были назначены к переселению казаки Кубанского, Терского, Уральского казачьих войск — наряду с казаками Донского и Оренбургского войск, прежде уже отдававших кадры на Дальний Восток. В первую партию были отобраны 213 кубанских, 16 терских, 34 оренбургских, 6 донских и 1 уральская, а всего 270 казачьих семей. Они были направлены шестью эшелонами с шестью офицерами через Сибирь железной дорогой до Сретенска. Далее пароходами предстояло добираться от Сретенска до Хабаровска. Прибытие переселенцев намечалось между 6 и 16 мая 1901 года, но сроки были сорваны из-за тяжелых дорожных условий. В связи с сильным обмелением Амура обнажились перекаты, и партии переселенцев подолгу дожидались пароходов, причем в ближних населенных пунктах не было места для размещения людей, невозможно было закупить продукты из-за их недостатка и дороговизны.

Чиновник Амурского переселенческого управления А. Тарновский отмечал в письме в редакцию «Амурского края» 6 июля 1901 года: «Медикаментов у нас находилось достаточно, и мы ими снабдили партию казаков-переселенцев, сидевших на Кольцовском перекате». В партии крестьян, которую он сопровождал, за 26 дней пути от Сретенска до Благовещенска умерли 115 детей, «по пути мы встретили на берегу еще в более плачевном положении казаков-переселенцев и пассажиров, бывших в пути от Сретенска более 40 дней».

Таким образом, переселенцы прибывали в Хабаровск с 15 мая по 4 июля 1901 года. Казачьи семьи были размещены в казарме Уссурийской сотни, и на 3–4-й день по прибытии ходоки отправились выбирать места водворения. Каждая семья получила из казны по 300 рублей на водворение и кормление.

По приказу генерал-майора К. Н. Грибского — военного губернатора Амурской области и наказного атамана, вначале предполагалось их водворение на территории Уссурийского войска, затем было принято решение о направлении 78 казачьих семей (425 мужского и 418 женского пола), почти трети переселенцев, для заселения освобожденного в 1900 году от маньчжур Зазейского района и формирования Николаевского станичного округа.

Правлением Амурского казачьего войска были определены места для 9 казачьих поселений в Зазейском районе. Газета «Амурский край» 8 (21) июля сообщила: «...переселенцы-казаки Кубанской области, так натерпевшиеся в пути, выехали на свои участки на бывшую маньчжурскую территорию... Переселенцы поселились в 30 верстах от города и образовали станицу, которая будет называться Николаевской. Вокруг нее будет расположено 8 поселков, которые и составят Николаевский станичный округ. Пока им не разрешают строиться, и казаки живут в шалашах. Теперь они закончили сенокос, часть сена продали и думают приняться за пахоту, чтобы заранее приготовить землю. Пахать предполагают на волах, для покупки которых и приехали в город. Как местностью, так и почвой новоселы довольны и говорят „спасибо“. Всех их на маньчжурской территории свыше 50 семей».

По приказу наказного казачьего атамана № 241 от 24 ноября 1901 года была образована станица Николаевская с датой основания 16 июля 1901 года.

Новоприбывшими были заселены также три поселка: Волковский (10 семей), Грибский (4 семьи), Гродековский (35 семей). Переселенцы не успели достаточно подготовиться к зиме, за исключением нескольких богатых семей. Большинство вырыли землянки и купили рабочий скот в небольшом количестве. Значительная часть грузов и припасов оставалась в Сретенке из-за мелководья и была доставлена только в августе-сентябре вместе с молодыми казаками, бывшими на охране имущества. Поэтому сказывался и недостаток рабочих рук. Из-за отсутствия леса пришлось для строительства использовать остатки сожженных китайских фанз. Правление Амурского войска помогло деньгами: было выслано по 400 рублей на обустройство и по 100 рублей на продовольствие, остальные полагавшиеся 100 рублей правление зарезервировало на весну для закупки семян, так как большая часть имевшихся была испорчена.

К концу 1901 года на территории бывшего «маньчжурского клина» насчитывалось 865 жителей, из них 438 мужского и 427 женского пола, в том числе мужчин в возрасте до 17 лет — 203, от 17 до 60 лет — 216, старше 60 лет — 19 человек.

Приказом № 1 от 1 января 1902 года по Амурскому казачьему войску было объявлено, что «17 ноября последовало Высочайшее соизволение на предоставление Амурскому казачьему войску для заселения земли, находящейся на левом берегу реки Амур, от реки Зеи на юг, до бывшей деревни Хормолдзинь, называемой Зазейским районом, в видах наилучшей обороны, прилегающей к сим землям Государственной границы, в воздание за доблестную службу этого войска при защите Приамурского края и с последующими военными столкновениями с китайцами с тем, чтобы заселение этих земель было произведено на тех основаниях, которые будут утверждены в установленном порядке». Указом от 17 ноября 1901 года императором Николаем II была закреплена полная юрисдикция России над зазейской территорией и передача ее Амурскому казачьему войску для охраны и хозяйственного освоения.

Новая войсковая административная единица получила наименование «Николаевский станичный округ» еще при планировании первых поселков, и оно стало употребляться в отчетности войского правления с 1901 года, хотя по официальной статистике «Памятных книжек Амурской области» на 1902, 1903 годы указывался «Зазейский район Амурского казачьего войска». В отчете войска за 1905 год впервые появилась формулировка, ставшая впоследствии традиционной: «район этот заселен казаками-переселенцами из Европейской России, преимущественно Кубанского войска, и составляет особый станичный округ, наименованный в честь Государя Императора „Николаевский“». Слово «особый» в данном случае указывало на особые обстоятельства образования округа, но не входило в состав наименования округа.

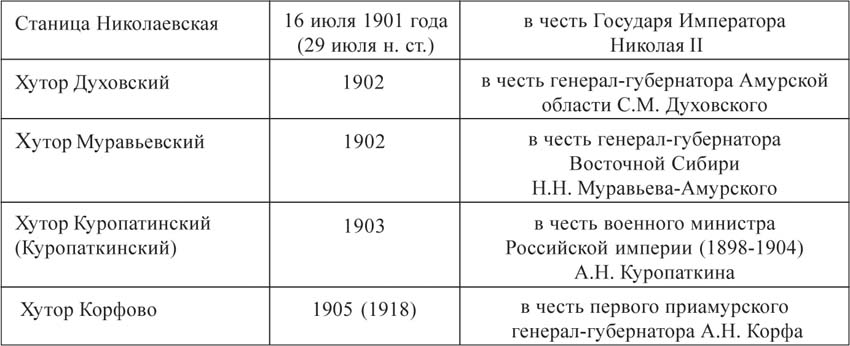

Сроки образования станицы и хуторов Николаевского станичного округа:

14 июля 1902 года на место водворения прибыла вторая партия переселенцев Кубанского войска в количестве 83 семей (575 человек), поименный список был объявлен в приказе по Амурскому казачьему войску № 168 от 10 августа 1902 года. 18 семей были зачислены непосредственно в станицу Николаевскую, остальные — в поселки (хутора) Духовской, Муравьевский, Волковский, Грибский, Гродековский. Состав казаков-переселенцев отражал представительство многих административных единиц Кубанского края: Баталпашинский, Екатеринодарский, Кавказский отделы: станицы Кадашинская, Черноморская, Зеленчукская и другие. В течение года продолжали причислять отдельные семьи казаков, крестьян и отставных солдат, и к 1 января 1903 года на территории округа числилось 1499 жителей (171 семья).

В 1903 году в Зазейский район было водворено 136 семей. На этот раз большинство — около 100 семей — составили казаки Оренбургского войска, часть из них поселилась в новом поселке Куропаткинском. На начало 1904 года жителей в округе насчитывалось 2591, и массовое переселение было прекращено.

Казаками-переселенцами — основателями станицы и поселков Николаевского станичного округа — были следующие семьи (по материалам В. Н. Абеленцева):

Волковский: Бурого Дементия Никифоровича (18 человек), Губарева Кузьмы Федотовича (7), Квачева Ефрема Степановича (6), Кулешева Ивана Андреевича (10), Пинчука Леонтия Ивановича (20), Соляника Григория Ивановича (10), Шаренко Иллариона Васильевича (14), Шаренко Самсона Васильевича (19), Шаренко Трофима Васильевича (21), Шевченко Ивана Капитоновича (9) — кубанцы; Игнатова Кирилла Ивановича (30), Попова Василия Кондратьевича (6), Трухина Осипа (8), Трухина Северьяна (7) — амурцы.

Грибский: Дейнеко Тихона Тимофеевича (7), Иванова Федора Андреевича (8), Поливьяна Петра Даниловича (15), Поправки Моисея Елисеевича (11) с зятем Гуденковым (Годенко) Константином Емельяновичем (2), Широглазова Антона (амурец, 8).

Гродековский: Бурбина Давыда Дмитриевича (9), Браташа Ивана Ефимовича (18), Бугрия Андрея Ивановича (9), Быковского Романа Илларионовича (7), Величко Андрея Стефановича (10), Вороны Григория Ильича (12), Галушкина Фаддея Никитича (10), Глебова Алексея Васильевича (9), Гулевского Ивана Родионовича (9), Дорошенко Андрея Дмитриевича (6), Жарова Николая Федоровича (11), Жукова Фрола Ильича (9), Зозули Дмитрия Ильича (9), Иванова Григория Васильевича (5), Каплуна Трофима Ильича (11), Катибы Пимена Ефимовича (8), Катина Дмитрия Федосеевича (5) и его сводного брата Лесняка Константина Кондратьевича (3), Кожухова Василия Терентьевича (8), Куртина Ивана Кузьмича (9), Лозы Трофима Ивановича (6), Ляшенко Назара Мартыновича (7), Ляшенко Василия Исаевича (24), Ляшенко Гавриила Петровича (11), Нестеренко Филиппа Демьяновича (9), Пелиха Алексея Игнатовича (11), Пономаренко Тимофея Кондратьевича (10), Прокудина Тимофея Васильевича (8), Проценко Карпа Кузьмича (15), Рудака Харитона Алексеевича (15), Семененко /Симоненко/ Андрея Максимовича (10), Стадникова Федора Никитича (11), Тулина Андриана Петровича (21), Толопы Федора Гавриловича (12), Федечкина Петра Филипповича (12), Харченко Василия Евтеевича (10).

Станица Николаевская: Асеева Анисима Трофимовича (14), Бардижа Мартына Емельяновича (8), Герасимова Ильи Семеновича (8), Головина Петра Макаровича (10), Голубничего Федора Ивановича (7), Демченко Артемия Алексеевича (6), Дериглазова Федора Илларионовича (18), Драбины Моисея Ефимовича (7), Дубенца Гордея Михайловича (9), Кленина Андрея Софроновича (15) с зятем Новиковым Терентием Яковлевичем (3), Кобыша Антона Васильевича (6), Кузьменко Тихона Антоновича (7), Лучки Степана Михайловича (5), Мирошниченко Григория Ивановича (3), Мищенко Сергея Фомича (12), Муравецкого Харитона Денисовича (5), Просвирова Петра Герасимовича (9), Просвирова Якова Андреевича (Донское войско, 6), Ремиги Никиты Никитича (13), Семеняка Павла Денисовича (7), Степки Никиты Еремеевича (7), Фуникова Василия Павловича (9), Халявы Артемия Петровича (8), Чумаченко Михаила Филипповича (10), Щербака Константина Власовича (9), Щербины Моисея Ивановича (16), Щукина Дмитрия Федоровича (Оренбургское войско — 12). (По приказу наказного атамана АКВ № 241 от 24 ноября 1901 г. — РГВИА. Ф. 1573.Оп.2. Д.13. Л.105./

За исключением одной донской и пяти амурских казачьих семей, поселенцы первых населенных пунктов Николаевского станичного округа были в основном уроженцами станиц Кубанского казачьего войска.

Хутор (поселок) Куропаткинский: семьи Акименкова Александра Максимовича, Чурикова Афанасия Антоновича, Сергиенко Евфимия Андреевича, Лачилова Никифора Николаевича, Бабака Гордия Власовича, Лисенко Козьмы Иосифовича, Олейника Григория Сергеевича, Акименко Николая Александровича.

Хутор Муравьевский: семьи Кравцова Трофима Игнатовича, Гурьева Харитона Антоновича, Голубя (Голубева) Данила Григорьевича, Гоненко (Ганенко) Ивана Гавриловича, Медянника Павла Матвеевича, Назаренко Марка Филипповича.

Многочисленное потомство оставил один из первых жителей Муравьевки казак Трофим Кравцов (в 1902 году у новосела родился сын Иван).

Хутор Резуновский: Вблизи хутора Муравьевского были отведены земли для наделения по нормам земли офицеров Амурского казачьего войска, однако большинство офицеров этими землями не пользовалось, и после Февральской революции 1917 года их отвели для выселения малоземельных казаков.

Приказом по Амурскому казачьему войску (АКВ) от 3 ноября 1918 года был утвержден и причислен к Николаевскому станичному округу хутор Резуновский, численностью в 70 дворов, населенный в 1918 году (приказ последовал по заявлению казаков хутора от 30 сентября 1918 года). Однако вследствие гражданской войны фактическое заселение хутора шло вяло, многие из подавших заявление не переселялись на отведенные им на Резуновском земли. И новым приказом по АКВ за номером 781 от 23 октября 1919 года были переведены в Резуновский 30 семей казаков Михайло-Семеновского и Венцелевского округов численностью 162 души (казаки с семьями):

Черченко Лука Васильевич, Черченко Игнат Лукич, Чечетенко Афанасий Логвинович, Дружинин Афанасий Иванович, Полухин Ефим Ефимович, Приезжих Федор Андреевич, Петров Василий Петрович, Каргин Андрей Алексеевич, Козлов Фаддей Иванович, Колесников Андрей Васильевич, Ковтун Федор Павлович, Козлов Захар Леонтьевич, Ружина Иван Кузьмич, Гундарь Филипп Павлович, Губка Михаил Семенович, Глутко Сергей Афанасьевич, Будников Антон Дмитриевич, Башбарак Семен Данилович, Бояркин Александр Кириллович, Былков Алексей Антонович, Бандура Василий Федорович, Белецкий Иван Павлович, Браненко Кондрат Минович, Лопатин Яков Николаевич, Лопатин Петр Миронович, Никитас Никита Григорьевич, Мартыненко Данил Евдокимович, Москаленко Петр Моисеевич.

Факт.

Хутор назван Резуновским. Резунов Владимир Михайлович, год рождения 1870 (?), место рождения — на вылазке в Солдатской пади. Год начала службы — 1887; станичный округ — АКВ; присвоение чинов — сотник, с 1900 года. В 1900 году, будучи сотником АКВ в период восстания «боксеров», ходил с казачьим разьездом ночью из Благовещенска на китайскую сторону, где напоролся на китайский пикет, уничтожил его и поджег деревню, откуда на них было совершено нападение. Находясь в отряде охотников Амурского полка, ходившем ночами из Благовещенска на китайскую сторону, был убит китайцами. Его участие в боевых действих было оценено как подвиг.

ГИЛЬЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ: НАЧАЛО ХХ ВЕКА

К началу XX века, с завершением строительства через Маньчжурию Китайско-Восточной железной дороги, на юг Амурской области устремился новый поток переселенцев, называемых новоселами. Они оказались в более тяжелых условиях, нежели первопоселенцы: лучшая земля была распределена. Расселением крестьян-новоселов руководило переселенческое управление, созданное при амурском генерал-губернаторе. Уже в 1900 году правительство сократило для переселенцев размер земельного надела до общесибирской нормы — до 15 десятин удобной земли, включая три десятины леса на мужскую душу. При этом право свободного выбора участка земли для поселения отменялось. Правительство запретило куплю-продажу, отчуждение и заклад земель, получаемых переселенцами, но разрешило сдавать их в аренду. Арендаторами были не только вновь прибывшие новоселы, безземельные и малоземельные, но и многоземельные казаки и старожилы, имеющие наделы до 100 десятин. Часто это была взаимная аренда, когда новосел, не имея разработанной пашни, арендовал несколько десятин мягкой земли у зажиточного старожила и одновременно сдавал в аренду ему свою целинную землю под сенокос, так как у новосела еще не было скота, а старожил имел его много.

Зарапин Прокопий из д. Чуевка вспоминал: «Надо было как-то нам, новоселам, устраиваться, как-то добывать кусок хлеба. Брата я пристроил на постоянную работу к старожилу с таким условием: если он заболеет, я должен заменить его. А земля, что была на нас записана, находилась у них, у 20 чуевских старожилов, у некоторых хозяев сотен по пять, а то и больше было, как, например, у Бударина, у Немцова».

Многие новопоселенцы, не имея средств производства и материальной помощи, не могли освоить предоставленные им земельные участки. Некоторые арендовали мягкие земли у старожилов за отработку (или исполу — за половину урожая) и на других кабальных условиях. Часть новоселов превращались в батраков, либо, бросив все, двигались назад, на родину, часть уходили на заработки в Благовещенск, на прииски, на строительство железной дороги.

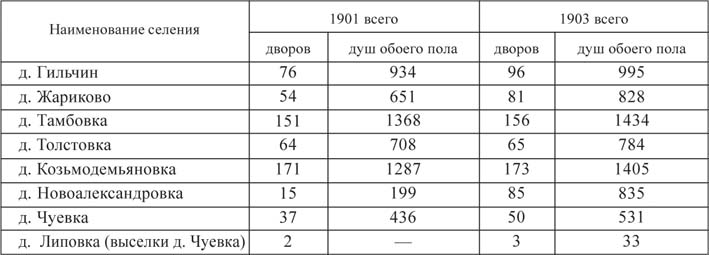

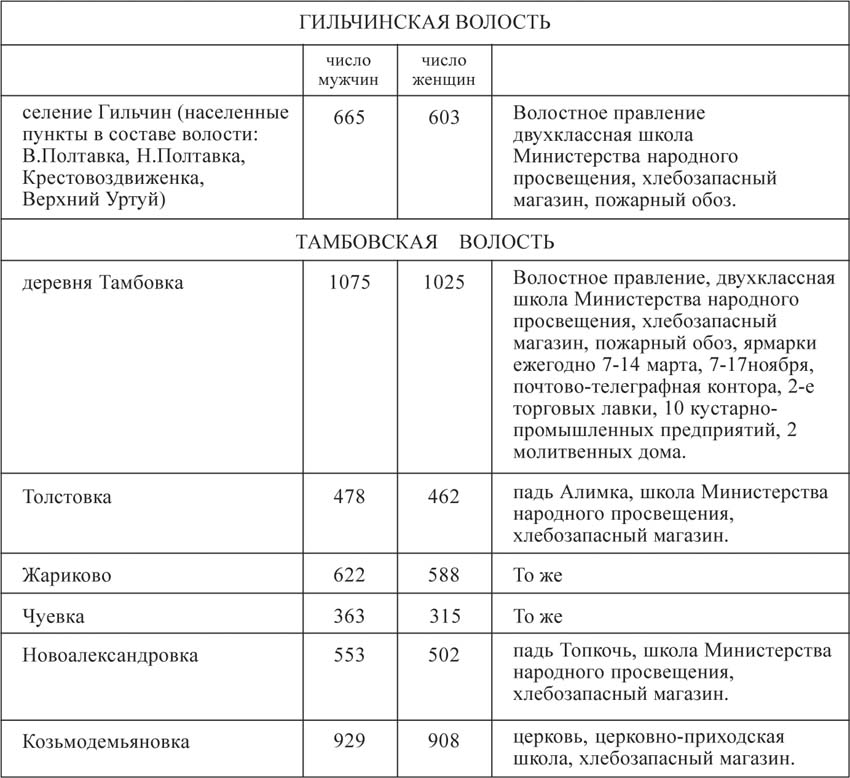

Данные «Памятных книжек Амурской области», выпускаемых до 1917 года, раскрывают динамику роста населения района в первые годы XX столетия.

Из «Памятной книги Амурской области» за 1911 год:

Хозяйства старожилов, хотя и не все, с первых лет XX века и по начало гражданской войны все больше приобретают черты крупного капиталистического хозяйства фермерского типа.

Факт.

Одним из крепких хозяйств было хозяйство братьев Павла и Алексея Ланкиных, расположенное на правом берегу реки Гильчин чуть южнее села Жариково (позднее с. Граждановка). Оно возникло в 1879 году. К началу века братья, прикупив земли, имели 400 десятин. К 1899 году они разрабатывали 300 десятин и 2 десятины плодовоягодного сада. 22 десятины занимал лес из белоствольной березы. По данным 1899 года хозяйство насчитывало 35 лошадей, 38 голов крупного рогатого скота. Засевали 60 десятин пшеницы и 80 десятин овса. С обработкой пашен и посевов справлялись шесть рабочих на 20 лошадях. В 1899 году десятина самой лучшей земли в хозяйстве дала 90 пудов (1440 кг) и самой худшей старой земли — 40 пудов (640 кг) пшеницы. Овса с самой лучшей десятины собирали 75 пудов, а с самой старой земли — 35. Десятина залога дала 65 пудов сена, а залежи — 55 пудов.

Плодовый сад начали разводить в 1896 году. Пытались районировать яблони — сорт «райская», выращивались три сорта ранет, вишня, слива, смородина.

В хозяйстве Ланкиных широко применялась техника: сенокосилки, сеялки, молотилки, железные плуги, сноповязалки, чаще всего американского производства.

Из воспоминаний старожила Василия Спиридоновича Попова: «Ланкины держали еще большую мельницу. Интересно, как они эту мельницу строили. Ее строили китайцы. Тут как раз подошел 1900 год, начались гонения на китайцев. Ланкин прогнал всех своих рабочих, ни копейки не заплатив, да еще поиздевался здорово над ними».

В 1909 году семья одного из братьев Ланкиных — Алексея Власовича состояла из 13 человек, в том числе 8 мужиков. Проживали в доме, крытом американским железом.

Помимо купленных в частную собственность 199 десятин земли, А. В. Ланкин арендовал дополнительно 135 десятин пашни и 9 десятин сенокоса на общую сумму 550 рублей. Засевал пшеницей 68 десятин, овсом — 65, прочими культурами, в том числе многолетними травами — 6 десятин. Было поднято 48 десятин целины. В его хозяйстве имелось 17 лошадей, 16 коров, 9 телят, 350 голов различной птицы. Из сельскохозяйственного инвентаря было 7 плугов, 19 борон, 1 сеялка, 2 сеновязалки, 1 конная молотилка, 2 веялки, 1 косилка, 1 конные грабли, 8 телег и 10 саней. Чтобы вести такое хозяйство А. В. Ланкин нанимал пастуха, 8 сроковых работников с оплатой на общую сумму 597 рублей за сезон.

Русские работники получали жалование от 150 по 250 рублей в год, оценка производилась индивидуально, дети 11–15 лет (погонщики, подпаски, пастухи) получали по 5–10 рублей в месяц, все на хозяйских харчах. Труд китайцев оплачивался не более 50 процентов от русского за одну и ту же выполненную работу.

И таких хозяйств в Гильчинской волости было немало. Одним из крупнейших хозяйств в селе Тамбовка было хозяйство Ивана Никитича Ножкина.

Факт.

Ножкин И. Н. имел в собственности наделы под Орлецким, Толстовкой и Полтавкой с хуторами, хороший, обитый американским железом дом в Тамбовке, в Благовещенске сдавал в аренду 2 дома. Имея избыточный капитал, совместно с крепким старожилом Тереховым (с. Толстовка) держал паровую мельницу и пароход на Амуре. Для установления прямых связей с американскими сельскохозяйственными компаниями и по религиозным делам ездил в Америку.

«В Козьмодемьяновке в конце XIX века жили известные богачи Щербинины, Власенко, Бакуменко, Кононенко, Кальченко и другие. Один только Щербинин имел 20 лошадей и засевал более 100 гектаров». («Знамя коллективизации» 1 января 1948 года И. Котляров, председатель Козьмодемьяновского сельского Совета).

Хотя прослойка очень богатых старожильческих хозяйств была небольшая, но они стремились как арендовать землю, так и заключать купчие на нее. Лица, владевшие участками свыше 200 десятин, держали у себя 53 процента всей земли, составляя только 16,9 процентов общего числа владельцев. Всего крестьян — владельцев купчей на землю в 1910 году в Амурской области было 135 человек, а в 1917-м — 145.

Купчая крестьянская земля по отношению к надельной составляла ничтожную долю (0,03 процента), но 70 процентов ее было сосредоточено в пяти самых богатых старожильческих селах: Гильчине, Верхнем Уртуе, Тамбовке, Толстовке, Жариково, и в этих селах она играла весьма значительную роль. Так, в Тамбовке купчая земля составляла 29 процентов по отношению к надельной, в Гильчине — 28,8, в Толстовке — 18,3, в Жариково — 16,3 процента. Во всех этих селах купчие участки значительно превышали надельные площади владельцев. Собственники участков размером свыше 100 десятин, составляя 44,2 процента общего числа владельцев, сосредоточили в своих руках 74,9 процента всей купчей крестьянской земли.

Факт.

Крупными земельными наделами в начале XX века владели крестьяне И. М. Аистов (394 десятины, — выделившись из Гильчинской общины, основал заимку на месте будущего села Чапаевка), Брагины (400 десятин, с. Тамбовка), Гаврилин (200 десятин, с. Тамбовка), Д. А. Назаровы (255 десятин, с.Тамбовка), Н. В. Ножкин (316 десятин, с.Тамбовка), Феоктист Ионович Саяпин (300), Иван Федорович Дружин (350, — будущее с. Свободка), Алексей Власьевич Ланкин (200, с. Граждановка), Евдоким Давыдович Ланкин (850) и другие.

Здесь же, в пределах Гильчинской волости, сохранялись и частные владения благовещенских купцов и мещан. В 1900 году 112 горожан, в основном молоканского вероисповедания, имели выкупленные в свою собственность участки земли, составляющие 22727 десятин, среди них А. А. Воробьев (200 десятин), Т. С. Гиевский (221), Кантемировы (300), А. В. Рязанов (505), Кузьма Прокопьевич Косицин (380). Эти участки вытянулись широкой полосой между крестьянскими общинными земельными владениями и землями Николаевского станичного округа — вдоль «маньчжурской канавы».

Эти хозяйства были поставлены на широкую капиталистическую основу, их владельцы приобретали землю в собственность не из нужды, а исключительно в целях ведения торгового земледелия, в целях получения прибыли.

Наряду с крепкими хозяйствами старожилов существовали крестьянские хозяйства, которые по амурским меркам относились к бедняцким. Однако при сравнении с беднотой Европейской части России наши новоселы были относительно зажиточны, сравнимы с середняками. Это объясняется богатством природных ресурсов, большим, чем у бедняков на западе России, количеством земли, относительно благоприятным климатом юга Амурской области.

«Белый хлеб», о котором мечтали новопоселенцы, на их столах был не только в праздники, но нередко и в будние дни.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСТЕЙ

В середине 80-х годов XIX века единственной волостью, расположенной вдоль реки Гильчин и далее на юг, по «маньчжурской канаве», была Гильчинская волость с центром в селе Гильчин. По мере роста населения и числа заимок, оформления части их в деревни стал вопрос о разделении Гильчинской волости. В первом десятилетии XX века выделяется Тамбовская волость, затем, в годы революций и потрясений общества, с ростом стремления к «суверенитету», на короткий период возникают Козьмодемьяновская и Новоалександровская волости.

Самой крупной была Гильчинская волость, объединявшая село Гильчин и ближайшие села, расположенные на территории нынешнего Константиновского района: Верхняя Полтавка, Нижняя Полтавка, Верхний Уртуй, Ключи.

В 1905 году Гильчинская волость разделилась на две — из ее состава выделилась Тамбовская волость с центром в селе Тамбовка. В Тамбовскую волость входили села Тамбовка, Толстовка, Жариково, Чуевка, выселок Липовский, заимки Косицинская, Аистовых, Сапунцовых, Матофоновых, Ланкиных, Саяпиных и т. д. К 1916 году в составе Тамбовской волости находились земли 63 частновладельцев. Каждая деревня имела не менее 6–10 заимок, расположенных поблизости.

Первоначально Козьмодемьяновка и Новоалександровка входили в состав Тамбовской волости. В годы революции выделяется Козьмодемьяновская волость с центром в селе Козьмодемьяновка. В начале ХХ века часть жителей Козьмодемьяновки перебрались на выселки, основав деревню Успеновку — с целью решить проблемы отдаленности земель, на которых они хозяйствовали. Жители вновь основанного селения, собрав в Козьмодемьяновке срубы домов, перевезли их через Гильчинскую падь на новое место жительства.

В 1912 году была основана деревня Татьяновка, располагалась она в дореволюционных границах Октябрьского района (в то время — Борисоглебской волости). Лазаревка также входила в состав Борисоглебской волости.

Факт.

Село Лазаревка, основанное в 1881 году, было названо в честь губернатора Амурской области генерал-майора П. С. Лазарева. Расположенное недалеко от него село Анновка (ранее называемое выходцами из Украины Ганновкой) Ивановского района, основано в 1884 году, было названо в честь жены генерал-майора Лазарева — А. В. Лазаревой.

Новоалександровская волость объединяла территорию, соответствующую современным землям сел Придорожное, Привольное, Лиманное, Новоалександровка, а также и восточную часть Константиновского района в современных границах.

На юго-западе располагался Николаевский станичный казачий округ, куда входили станица Николаевская, хутора Куропаткинский, Корфовский, Муравьевский, Духовской, пост Резуновский, названный в память павшего смертью храбрых на сопках Маньчжурии во время боксерского восстания в 1900 году в Китае казачьего сотника Владимира Резунова.

Факт.

Интересна судьба его сына, Владимира Владимировича Резунова: он воспитывался в семьях казаков Р. А. Вертопрахова и А. Д. Кузнецова, учился на медицинском факультете Харьковского университета, по окончании его в 1919 году вернулся на Амур. Окончив Хабаровское военное училище, получил звание хорунжего, участвовал в боях в Амурской области и Приморье. После вхождения Дальнего Востока в состав Советской России добрался через Корею в Южный Китай, в город Шанхай. Прослужил в Шанхае в английской фирме несколько лет. Эмигрировал в Австралию, где проживал с 1945 года до конца своей жизни. Умер в Сиднее в 1959 году. (В. Н. Абеленцев).

В 80-90 годы XIX века вдоль «маньчжурской канавы», как уже говорилось, возникло большое количество заимок. Часть из них — Панова, Лештаевых, Розвезева, Шпынева — располагалась вблизи заимки, которую Хлыстов за ширь и просторы степей и лугов назвал Раздолинской. Она была основана им в 1910 году и дала в 1930 году название крупнейшему на юге Приамурья селу.

В ходе завершения строительства «амурской колесухи» — грунтовой дороги длиной более тысячи километров, связавшей города Хабаровск и Благовещенск, — изменилось направление почтового тракта, и конно-почтовая станция, расположенная в Озерках, была переведена в село Толстовка. Оказались свободными казенные земли площадью в 101 десятину 856 саженей, находившиеся ранее в пользовании содержателя станции, а также имевшиеся на этих землях постройки почтового ведомства. Департамент земледелия области совместно с переселенческим ведомством, найдя данный участок наиболее типичным для Зейско-Буреинской равнины, решили устроить на нем опытное поле.

По приказу приамурского генерал-губернатора Николая Львовича Гондатти в 1909 году в Тамбовской волости, на почтовой станции Озерки, было основано Амурское опытное поле для адаптации и районирования традиционных для русского населения зерновых культур. (Амурский климат не позволял получать от зерновых, завезенных из зон лесостепей и степей Черноземья и Поволжья, достаточно хороших результатов урожая. Урожайность составляла не более 7–8 центнеров с гектара). Здесь, на берегу озера, среди лиственного леса близ «маньчжурской межи», еще с 90-х годов XIX века существовала почтовая станция, постоялый двор крестьянина Озаренко, рядом — заимка, основателем которой был Иван Алатарцев, имевший трех сыновей — Константина, Григория, Михаила. Фамилия хозяина заимки перешла и на название озера, леса. Окрест располагались также заимки Неверовская, Семеровская, Косицинская. (Современное название — Садовое — село носит с 1966 года).

Таким образом, перед революцией 1917 года на юге Амурской области формировался новый слой русских людей — инициативных, не боящихся трудностей (покинув родные земли к западу от Урала, они 2–3 года двигались в необжитые территории, где, как говорили на Руси о Сибири в середине XIX века, даже солнца не бывает), при относительной зажиточности своих хозяйств, всего населения юга Приамурья. Прослойка бедных новопоселенческих хозяйств на территории района была невелика, а чаще всего и им оказывалась посильная помощь.

Следует иметь в виду, что в Европейской России две лошади на хозяйство означали достаток. В период коллективизации в 30-х годах такие хозяйства подлежали раскулачиванию. Но от амурских крестьян, в силу особенности ведения хуторского хозяйства, обилия целинных (залежных) земель, отсутствия леса для строительства жилых и хозяйственных построек, требовались огромные затраты труда и капитала. Тот, кто не мог предъявить деньги сразу или заработать в короткий срок, вынужден был переселяться в другие места или быть на долгие годы батраком у крепкого хозяина-землевладельца. Методом естественного отбора на Среднем Амуре оседали в основном семьи сильные, смелые, трудолюбивые, предприимчивые, те, кого называли «русские американцы», «амурские янки».

По данным земской статистики и агрономов Переселенческого управления самостоятельное крестьянское хозяйство на семью, состоящую из 5 человек, в условиях юга Приамурья должно было иметь, помимо жилья и надворных построек, не менее 5 рабочих лошадей, одну корову, плуг, 5 борон (деревянных), телегу, сани, веялку, мялки, хозяйственный инвентарь. Общая стоимость такого крестьянского хозяйства исчислялась в 1390 рублей, в том числе стоимость скота и инвентаря — в 890 рублей. Для содержания и обеспечения такого хозяйства считалось достаточным иметь 18 десятин посева.

В отличие от черноземной полосы России, где считалось достаточно иметь одну рабочую лошадь на 7 десятин и 4 лошади на полное тягло, в условиях юга Приамурья с его суглинистыми черноземовидными почвами требовалось иметь одну лошадь на 4–5 десятин посева и минимум 5 лошадей на тягло. Поэтому-то в большинстве молоканских селений Тамбовской и Гильчинской волостей средний дворовый посев исчислялся в 60–80 десятин при 10–16 и более лошадей на хозяйство (с. Тамбовка, с. Гильчин), а в крупных, зажиточных хозяйствах — по 75–100 десятин посева и 15–25 лошадей на двор. Именно они и были главными потребителями сельскохозяйственных машин, наемной рабочей силы и главными поставщиками товарного зерна. При анализе этих цифр надо учитывать, что коммерческая направленность хозяйства в сторону капиталистического рынка хорошо просматривается только за пределами 25-десятинного посева, приходящегося на хозяйство.

На укреплении крестьянских хозяйств сказывалось и наличие дешевой рабочей силы — китайцев, частью корейцев, которые в поисках пропитания шли с правобережья. Их труд использовался во всех без исключения старожильских хозяйствах и даже в хозяйствах новопоселенцев, в казацких хуторах. Китайские фанзы были неотъемлемой принадлежностью всех сел района и в целом Приамурья. Да, китайцы проживали в другом государстве, но экономические связи между Российским государством и Китаем были настолько прочны, что именно в те годы родилась и поныне распространена поговорка: «Курица не птица, Китай не заграница». Уже в I893—I899 годах на уборку урожая в Гильчинской волости было привлечено до 3 тысяч наемных рабочих-мигрантов — как из «маньчжурского клина», так и из Китая.

Факт.

После восстания боксеров 1900 года и ликвидации «манчьжурского клина» применение труда китайцев в сельском хозяйстве было широко распространено. Они нанимались не только на сезонную, но и на постоянную работу, перевозили из Китая свои семьи. Нередко китайцы открывали свои магазины, в селах брали в аренду землю, на которой выращивали овощные культуры как для себя, так и на продажу; нередко встречались большие маковые плантации, на обработку которых нанимались русские дети 7–8 лет, зарабатывавшие своим трудом на ситец для платьев и рубашек.

Труд восточных рабочих наряду с наемным трудом русских батраков широко использовался в селениях района. В Тамбовке, например, в начале XX века нанимали годовых — или на определенный договором срок (на сезон) — сельскохозяйственных работников 55 процентов всех хозяйств, в Чуевке — 75, в Толстовке — 76, в Новоалександровке — 77,5, в Гильчине — 80 процентов. На одно хозяйство в Гильчине в 1910–1917 годах приходилось 5 батраков. В целом в Тамбовской и Гильчинской волостях 75 процентов крестьянских и 50 процентов казачьих — Николаевского станичного округа — хозяйств прибегали к найму рабочей силы.

Такое же положение наблюдалось в деревнях Гильчин, Жариково, Толстовка, Новоалександровка, Чуевка, на хуторах (заимках). «Если принять треугольник Тамбовка — Гильчин — Верхний Уртуй за некий эпицентр Бельско-Димской зоны, концентрация кулачества, достигая наибольшей интенсивности в районе эпицентра (не менее 70 процентов), определенно уменьшается к периферии». (Е. П. Сычевский «К вопросу о социальной структуре амурского крестьянства накануне Великой Октябрьской социалистической революции»).

Оплата наемных рабочих была различна: в 1909 году русский рабочий получал годовой заработок до 300 рублей при 35 рублях месячной оплаты зимой и 25 рублях летом, поденщик получал 1 рубль 50 копеек зимой и 1 рубль летом. Дешевле был труд китайцев и корейцев. По договору за год работы им платили до 200 рублей, при месячной оплате зимой 30 и летом 20 рублей, поденщик получал летом 80 копеек, зимой, как и русский — 1 рубль 50 копеек

К 1917 году на территории района во всех волостях проживало в 940 хозяйствах (дворах) 9058 жителей обоего пола, в Николаевском станичном округе в 439 хозяйствах — 3332 жителя. Всего на территории Тамбовского района в современных границах проживали в 12 населенных пунктах с заимками (хуторами) 12390 жителей в 1379 дворах. В 1919 году наиболее крупными селениями были Гильчин (центр волости), Козьмодемьяновка (центр волости, 2226 жителей), Жариково (1469 жителей), Новоалександровка (центр волости, 160 дворов, 970 жителей, 6353,2 десятины посева). На одно хозяйство (двор) в Новоалександровке приходилось 39,7 десятин, 1,7 рабочих лошади, 1,4 коровы, здесь имелся хозяйственно-запасный магазин, школа.

Факт.

В селе Тамбовка в 1916 году числилось 263 хозяйства (двора) с населением 2384 человека, из них 1212 мужчин и 1172 женщины (в 1919 г. — 2470 жителей), жители села имели в это время 2225 лошадей (на одно хозяйство в среднем приходилось 8 лошадей), 1340 голов крупного рогатого скота, 1276 овец и 14 коз. Посевная площадь села составляла 9558 десятин (в 1890 г. — 1500 десятин, в 1909 — 9685 десятин), большая часть земель — 5264 десятины — засевалась пшеницей (хлеб), 4011,6 десятины засевалось овсом (корм). Остальная площадь использовалась под картофель, подсолнечник, бахчи, различные однолетние и многолетние травы (184,4 десятины), с начала второго десятилетия начали возделывать сою (11,2 десятины).

К концу второго десятилетия население волостей плотно заселило местность вдоль рек Гильчин и Алим, которая представляла собой густонаселенный район, где через несколько сот метров шли заимки, через несколько километров — селения. Так, вдоль реки Гильчин такие поселения шли сплошной чередой, начиная с деревни Успеновка и вплоть до Муравьевки, на этом небольшом участке насчитывалось 13 деревень и несколько десятков заимок.

РОЛЬ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА В ЭКОНОМИКЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Освоение Амурской области началось летом 1859 года, когда на эти земли пришли первые крестьяне-переселенцы — сектанты-молокане, переселившиеся сюда за собственный счет и основавшие первые поселения: Ново-Астрахановское (ныне Астрахановка), Садовое Благовещенского района и Черемховское Ивановского района.

Из Астрахановки часть молокан в начале 60-х годов XIХ века двинулась в поисках плодородных земель на территорию будущей Гильчинской волости.

В 80-90 годы XIX века основной поток переселенцев направляется в Ивановскую, Гильчинскую, Песчаноозерскую волости, где в основе своей земли были самыми плодородными в области, да и на всем Дальнем Востоке — лугово-черноземовидные с толщиной (мощностью) гумусового горизонта от 20 до 30 сантиметров. На этих землях осело более половины всех прибывших крестьян.

В 90-е годы того же века идет процесс быстрого формирования крупных зажиточных капиталистических хозяйств, основанных на массовой эксплуатации наемного труда — в первое время китайцев, а позднее, после 1896 года, с началом второго этапа переселения крестьян, и русских новопоселенцев. Широких масштабов достигло применение машин в земледелии, Уже с 80-х годов XIX века в области не было ни одного крупного хозяйства, где не использовались бы машины. По степени насыщенности сельскохозяйственной техникой Амурская область выходила на одно из первых мест в России. На проводимой в 1896 году Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде впервые для Сибири и Дальнего Востока построили отдельный павильон. В сельскохозяйственной части Сибирского отдела Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде экспонировалась коллекция сельскохозяйственных орудий амурских старожилов Ланкиных, Саяпиных, Косицыных. Их плуги и бороны, изготовленные или усовершенствованные амурскими мастерами, больше, нежели машины иностранного производства, подходили для вспашки амурской целины.

В 1899 году в Хабаровске состоялась первая крупная дальневосточная выставка, действительно представляющая весь край — «Амурская и Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка». Как и на предшествующих выставках, большое внимание уделялось сельскому хозяйству. В «Списке премированных экспонатов выставки 1899 года» золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, похвальными листами Министерства земледелия и государственных имуществ среди трех волостей Амурской области отмечена Гильчинская. Отмечались и экспонированные плуги и сеялки крестьянина Ланкина (усадьба Ланкиных располагалась напротив села Жариково, в 30–70-е годы ХХ века — бывшее село Граждановка). Были представлены на этой выставке и изделия бондарных, столярных, кожевенных мастерских, в том числе Г. M.Ланкина, И. К. Тулупова. Крестьяне села Толстовки представили скорняжные изделия — меховые шубы, рукавицы, сапоги.

На выставке I907 года в Благовещенске в отделе «Полеводство, сельскохозяйственное производство» экспонировались образцы хлебов, зерновых растений, кормовых трав с обширных заимок «амурских фермеров» — владельцев крупных земельных участков в Гильчинской и Тамбовской волостях Е. Д. и А. В. Ланкиных, Ф. Ф. Толстова, И. Ф. и К. Ф. Дружиных, Ф. И. Косицина, В. П. Тулупова, И. А. Саяпина.

В деревне глубоко внедрялись капиталистические товаро-денежные отношения. К концу 90-х годов ХІХ в области резко возросло количество товарного хлеба. Основной прирост обеспечивали волости юга области, в том числе Гильчинская волость давала до 25 процентов зерна.

В этих волостях сосредоточивалось подавляющее большинство крепких зажиточных хозяйств, засевавших как минимум от 30 до 100 десятин, тем более что, как уже говорилось, коммерческая направленность хозяйства в условиях юга Приамурья начинала обозначаться только за пределами 25-десятинного посева. Самую богатую верхушку составляли старожилы-молокане, многие заимки которых, по воспоминаниям старожилов области, «представляли собой настоящие помещичьи хутора». В трудах Амурской экспедиции, работавшей в конце первого десятилетия XX века на территории области, отмечалось: «Земледелие Амурской области создали молокане. Они же главные мукомолы и пароходчики. В их руках главные торговые дела».

В специфических условиях Приамурья с его свободными землями не было того процесса социального размежевания крестьянства, который наиболее бурно начался в годы Столыпинской аграрной реформы 1906–1911 годов, когда в деревне обострились отношения между «кулаком» и середняком, «кулаком» и батраком. В Приамурье, на юге, малоимущие новоселы второго этапа (с 1896 года) не превращались в устойчивых пролетариев-батраков. Через 2–3, максимум до 10 лет, большинство новопоселенцев заводились собственным хозяйством и образовывали середняцкий слой, а их место в социальной структуре деревни занимали вновь прибывающие новоселы, а также сезонные рабочие из Китая. Доля последних на юге Приамурья была относительно незначительной, отношение к ним было, особенно после «боксерского восстания», как к людям второго сорта.

Русско-японская война 1904–1905 годов еще более подтолкнула развитие земледелия в южных волостях области. Приамурье стало ближайшим тылом действующей армии и важной базой ее снабжения. Интендантская служба русской армии предъявляла неограниченный спрос на хлеб и фураж, выплачивая большие задатки поставщикам. И, как следствие, крестьяне расширяли запашку земли. В 1904 году по области было засеяно 130 тысяч десятин, а в 1905 — 178 тысяч десятин. На территории нынешнего Тамбовского района под засев ушло более 40 тысяч десятин, или около 25 процентов посевов области.

Зажиточные хозяйства, рассчитывая на прибыль, которую можно было взять за зерно, поставляемое казенному ведомству, шли на заведомую спекуляцию хлебом. Стоимость пуда зерна при урожае в 80–90 пудов с десятины составляла 0,65–0,7 рубля, при урожае в 120 пудов — 0,57 рубля. Однако А. В. Ланкин, имевший на рубеже веков 133 десятины посева, 20 лошадей и 5 батраков, в своем заявлении жаловался на то, что стоимость пуда пшеницы обходилась ему в 0,71 рубля, и требовал повышения закупочных цен на зерно.

Большая доля этого прироста приходилась на деревни и заимки, где проживали в основном старожилы. «Благодаря» войне заметно повысилось процветание таких деревень, как Тамбовка, Жариково, Гильчин, Толстовка, Чуевка. До 1916–1917 годов эти села имели достаток, превосходящий общий уровень благосостояния жителей области не менее чем в 2 раза. Улучшение обработки земли, американская и германская техника на полях, внесение органических удобрений позволили земледельцам района получать урожаи большие, чем в соседних волостях. Так, если на юге области в 1908–1909 годах получали в среднем пшеницы по 55 пудов с десятины (880 килограммов), то в Гильчинской и Тамбовской волостях — 61,4 пуда (982,4 кг) с десятины.

В Амурской области существовали селения, где богатое зажиточное крестьянство (так называемое «кулачество») численно преобладало. Так, по обследовании в 1909 году агрономом Ковалевым села Тамбовки было отмечено, что из 191 зарегистрированного хозяйства лишь 40 относились к категории беспосевных и малопосевных (с запашкой до 20 десятин, что выше того же показателя в Европейской России в 10 раз), но многие из этих 40 хозяйств имели другой источник доходов (извоз, ремесло, торговля и пр.). Продажей хлеба занимались 151 хозяйство, которые в совокупности продали в 1908 году 246 тысяч пудов товарного хлеба, то есть более 1500 пудов на двор (24000 кг), а около 140 хозяйств имели запашку от 25 до 150 десятин. Что же касается беспосевных дворов, то часть их принадлежала богатым благовещенцам. В итоге мы видим, что количество бедняцких хозяйств к концу первого десятилетия ХХ века составляло около 1–2 %.Это характерно не только для Тамбовки, но и для большинства сел южных волостей Приамурья. Несколько дифференцированней было производство товарного зерна в расчете на двор. Так, если в селе Верхний Уртуй Гильчинской волости оно составляло 3850 пудов, то в селе Гильчин — 1200 пудов, в Жариково Тамбовской волости — 850 пудов, в Козьмодемьяновке — только 680 пудов.

Ряд зажиточных хозяйств, отнесенных к беспосевным и малопосевным, а их в Тамбовке было около 40, намеренно сводили к минимуму посев, предпочитая заниматься извозом, содержали для этих целей достаточно большое поголовье лошадей, а сам извоз превращали в прибыльное коммерческое предприятие с постоянной эксплуатацией наемного труда. Возможностей для извоза было множество: через волости юга Приамурья проходил известный почтовый тракт, с начала ХХ века начала действовать «амурская колесуха», шли с октября по май гужевым транспором грузы вверх и вниз по Амуру, по Зее, во втором десятилетии ХХ века осуществлялось снабжение материалами и продовольствием строящегося участка Амурской железной дороги (1911–1916 гг.).

Факт.

В связи с тем, что Транссиб (Великая Сибирская железнодорожная магистраль) в период своего строительства в 1891–1908 годах обошел пределы Амурской области, связав Забайкалье и Уссурийский край через КВЖД, было принято решение связать Благовещенск и Хабаровск сухопутной колесной дорогой (трактом). Данный тракт строился с 1898-го по 1910 год, в том числе в пределах Амурской области с весны 1904 по начало 1910 года. Руководил строительством военный губернатор Амурской области генерал-майор К.Н. Грибский. Транспортное строительство, требовавшее большого количества рабочих, в связи с малозаселенностью области осушествляли ссыльнокаторжные арестанты, прозвавшие тракт «амурской колесухой». Построенная в 1910 году Амурская колесная дорога уже через год в ряде труднопроходимых мест оказалась непроезжей. За 11,5 лет постройки Амурской колесной дороги протяженностью 1024 версты государство израсходовало 3347060 рублей. Путь пролегал по территории Амурской области от Благовещенска через хутор Волковский, деревни Толстовку, Тамбовку, Ново-Александровку, Ильиновку, Михайловское, Райчиху, Аркадие-Семеновское и далее уходил на территорию современного Хабаровского края.Участок тракта Благовещенск — селение Михайловское строил подрядчик мещанин Захар Яковлевич Перминов, который весной 1907 года обязался из собственных материалов и собственными средствами построить данный участок с привлечением вольнонаемной рабочей силы. В 1908 году в деревне Тамбовка была открыта почтово-телеграфная станция, обслуживавшая связь по «амурской колесухе».

По потреблению сельскохозяйственной техники и степени насыщенности ею крестьянских хозяйств юг Приамурья стоял на уровне Дона, обойдя все другие регионы страны. Машины использовались на конной тяге, хотя было несколько попыток применения тракторов. В 1913 году областная агрономическая организация приобрела на Приамурской выставке у «Международной кампании жатвенных машин в Америке» трактор марки «Могул» мощностью 30 лошадиных сил. И в этом же году в селе Ивановка и на заимке Лештаева близ Толстовки была проведена опытная тракторная вспашка, давшая удовлетворительные результаты.

Факт.

Первые трактора с двигателем внутреннего сгорания «Харт-Парр» были собраны в США в 1901 году. Их появление было встречено как американскими, так и российскими фермерами с большими надеждами. Усовершенствованные трактора с 1907 года были приняты миром крестьянства. Создание сети ремонтных мастерских, налаживание выпуска запчастей, рост рынка потребления, особенно той части крестьянства, которая способствовала прогрессу сельского хозяйства, привели к тому, что уже через десятилетие после создания этой новейшей для того времени техники трактора, естественно, появились и на юге Приамурья, в первую очередь на фермерских заимках.

Ниже, чем в других волостях, у нас была себестоимость пшеницы. Если в области в целом производство пуда пшеницы стоило 90 копеек, то в Тамбовской и Гильчинской волостях — 71,5 копеек, о чем говорил на IV Хабаровском съезде земледельцев (1903 г.) земледелец, старожил Гильчинской волости Ланкин.

Вместе с тем прошедшая в 1904–1905 годах война тяжело отразилась на положении казаков Николаевского станичного округа, которые вынуждены были, при возникшей нехватке рабочих рук, отдать часть своих наделов в аренду молоканам-старожилам. Однако многие казаки и намеренно сдавали свою землю в аренду, получая от этого стабильные доходы, а также независимость от сельскохозяйственного тяжелого труда и возможность для занятия какой-либо коммерческой деятельностью. «На бумаге» они же числились бедняками. Последующие мирные десять лет, до Первой мировой войны, улучшили жизнь Амурского казачьего войска. Казаки бесплатно пользовались землями, рощами, водами, занимались торговлей и доходными промыслами, были освобождены от налогов. Особое их положение — расселение вдоль русско-китайской границы — позволяло им быть посредниками в торговле с правобережным Китаем. В Приамурье до 1922 года оставалась 50-верстная полоса вдоль границы, где русские и китайцы могли беспошлинно продавать свои товары. Из войсковой казачьей казны стали беспошлинно выдавать беспроцентные долгосрочные ссуды на покупку сельхозорудий, машин и инвентаря. Чтобы улучшить свое благосостояние, многие казаки Николаевского станичного округа перешли на контрабандную доставку товара из Китая в Россию (спирт, шелк), забрасывая или отдавая в арену зажиточным крестьянам с соседних хуторов и сел свои наделы. Иногда под покровом ночи, под маркой китайских бандитов-хунхузов, кое-кто из станичников Николаевского округа опасно пошаливал, грабя небольшие группы китайских «ходей» — спиртоносцев. Этот «промысел» был во много раз доходнее, чем тяжелый труд земледельца.

В начале XX века ряд старожильческих хозяйств в целях изучения рынка, спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию пошли на объединение в кооперацию, создав Тамбовское товарищество общим капиталом в 350 тысяч золотых рублей (нa 1909 год), что составляло до 10 процентов от областного показателя. Тамбовское товарищество обладало мельницами с паровыми машинами в 180 лошадиных сил (мощнейшими в области), зерносушилками, очистными отделениями для зерна, размольными машинами производительностью в сутки 1500 пудов муки (крупчатки).

В 1907 году учреждается фирма «Тамбовское мукомольное товарищество» («Тамбовский мукомол»), которая возводит новую паровую мельницу в Тамбовке (угол улиц Штойко и Комсомольской), рассчитанную на производительность в 1250 пудов (20 тонн) в сутки, в то время когда обычная мельница даже в 30–50 годы ХХ века производила 1,5–2 тонны продукции в сутки. Она имела склады на 50 тыс. пудов. К 1908 году в селе Тамбовка была 1 паровая и 2 водяных мельницы, но водяные пришлось вскоре закрыть. Так, построенная в 1880 году на берегу р. Гильчин водяная мельница, за эксплуатацию которой «обществу» уплачивалось владельцами по 50 рублей ежегодно, по истечении 20-летнего договорного срока была уничтожена, так как из-за имевшейся при ней плотины вода заливала по долине (пади) сенокосы. 31 января 1908 года основано мукомольное товарищество братьев Косициных с мельницей мощностью 1700 пудов в сутки. По воспоминаниям рабочего-мельника Коробкова Ивана Никаноровича, владельцами мельниц села Тамбовка были в 1907–1912 году Ядыкин, в 1913–1915 годах — зажиточный крестьянин («кулак») Токарев. «Тамбовское мукомольное товарищество» занималось перед Первой мировой войной сбытом сельскохозяйственных машин, закупленных непосредственно в США (часть зажиточных тамбовских старожилов — баптисты и духоборы — по экономическим вопросам, а также по религиозным делам неоднократно выезжала в Америку). Однако американская «Международная компания жатвенных машин», безраздельно сохраняющая монополию на амурском рынке, через фирмы Чурина, Кунста и Альберса, Небеля, добилась сведения к нулю всей торговли сельскохозяйственными машинами, производимой Тамбовско-Гильчинским сельскохозяйственным обществом.

Возникали трудности и в земледелии. Земля вдоль Гильчина на территории района была богатая, давала хороший урожай. Но без подкормки, чередования посевов она быстро истощалась, отводилась в залежь, разрабатывались новые участки. Вследствие этого из ста десятин под посевом было 30–40. Экстенсивное ведение хозяйства должно было ограничиться либо переделом земли, в том числе отведением крестьянину «про запас», «на будущее», либо переходом к интенсивной системе земледелия, что в условиях начала ХХ века было нереально: отсутствовали достаточные знания по агрономии, теория севооборота в условиях Приамурья складывалась постепенно, кроме органических удобрений, других не применялось, широко распространенная сельскохозяйственная техника была рассчитана на конную тягу.

Итогом экстенсивного земледелия становились огромные энергетические затраты на запашку целины, позднее — скорый переход от одной залежной земли к другой. Но и это не спасало сельское хозяйство: практически остановился рост урожайности зерновых культур, составляя менее 10 центнеров с десятины даже в самые урожайные годы. Рост капитала у местного населения во многом объяснялся как самоэксплуатацией — непосильным тяжелым трудом членов семьи, — так и эксплуатацией дешевой рабочей силы китайцев и новопоселенцев.

Основную часть дохода давало крестьянским и казачьим семьям зерновое хозяйство. Ценных ископаемых на территории волостей, позднее вошедших в Тамбовский район, не было. Этот факт обнаружен и доказан Амурской экспедицией, проводившей в начале ХХ века геологические исследования. Но в наносах русла Амура встречалось мелкое «пловучее» золото. При низком уровне воды на обнаженных отмелях и косах иногда добывали в небольших количествах золото промывкой речного песка. В 1907 году существовал на речке Аргузихе, в 10–12 километрах от Амура, небольшой прииск, но так как при небогатом содержании золота в песках Амура разработка их ручным трудом оказалась невыгодна, прииск был заброшен.

Начавшаяся Первая мировая война (1914–1918) затронула, несмотря на отдаленность военных действий, и нашу область. Еще в 1909 году царское правительство восстановило в Приамурье воинскую повинность, и в сентябре 1914 года первые эшелоны с амурцами ушли на западный фронт. 50 тысяч человек были призваны в царскую армию (100 тысяч — в годы Великой Отечественной войны). В результате мобилизации более 40 процентов крестьянских хозяйств лишились рабочих рук, исчезла наемная дешевая сила (не считая китайцев). В Тамбовской и Гильчинской волостях, в хозяйствах юга Приамурья в целом посев зерновых резко сократился — на 30–55 процентов, составив не более 25 тысяч десятин земли. Снизился по сравнению с предыдущими годами и уровень жизни населения, что подготовило социальную базу для будущих потрясений общества в 1917–1920 годах. Первая мировая тяжело ударила по жителям юга Приамурья. В 1922–1924 годах в селах начался процесс резкого размежевания на богатых, середняков и бедняков, который ранее если частично и наблюдался, то лишь благодаря массовому притоку переселенцев. Так, по воспоминаниям жительницы Тамбовки Гавриковой Татьяны Игнатьевны, после гибели ее отца Игната Гаврикова на русско-германском фронте в 1915 году ее мать, Мария Ионовна, осталась с пятью малолетними детьми (Гане 10 лет, Насте 7 лет, Мане 4 года, Петру 5 лет, Тане 1 год), трое из которых были отданы в батрачки, няньки, в том числе одна из них, Настя, — в семью зажиточных родственников Чешевых.

Объявления

-

Изменение в жилищном кодексе РФ.

16.01.2017 10:37 -

Об основных изменениях, внесенных в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

27.12.2016 10:25 -

О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией

27.12.2016 08:11 -

Местное отделение ДОСААФ России Тамбовского района приглашает на курсы водителей

21.12.2016 08:55 -

Услуги, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства на базе МФЦ.

01.12.2016 10:21 -

Конференция субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области «Обеспечение конкурентной среды в сфере розничной торговли продуктами питания»

29.11.2016 08:31 -

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА!!!

18.11.2016 09:12 -

VII Международный форум молодых предпринимателей

17.11.2016 10:29 -

О проведении в Амурской области Всероссийского Дня помощи детям 18 ноября 2016 года

10.11.2016 00:17 -

Администрация Тамбовского района сообщает о продаже имущества Тамбовского района

17.10.2016 15:50 -

Обращение Главного государственного санитарного врача по Амурской области к жителям области

13.09.2016 15:30 -

Распоряжение №155 О награждении Почетным Знаком «За заслуги перед Тамбовским районом»

25.08.2016 08:09 -

Об аренде земельного участка

11.08.2016 14:51 -

Ккт нового типа

26.07.2016 10:47 -

Принят Федеральный закон от 30.07.2016 № 290-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные"

14.07.2016 08:20 -

Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

13.07.2016 16:09 -

График выпускных вечеров 2016

27.06.2016 14:06 -

О запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в радиусе 700 метров от места проведения мероприятий «Финальных соревнований XXXI областной сельской комплексной Спартакиады».

27.06.2016 08:58 -

Контактные телефоны «горячей линии» по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП-2016) по Амурской области

21.06.2016 08:06 -

О подтверждении прав на земельные участки и объекты недвижимости

13.05.2016 20:54 -

Информационное сообщение для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

07.04.2016 10:49 -

Вниманию предпринимателей района!

25.03.2016 08:39 -

Извещение о продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

02.03.2016 13:25 -

ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ

04.02.2016 11:38 -

«Горячая линия» ГАУЗ АО «Тамбовская больница»

03.02.2016 08:30 -

В патентной системе добавилось 16 новых видов предпринимательской деятельности

25.01.2016 13:37 -

Федеральная служба государственной статистики проводит перепись малого и среднего бизнеса

25.01.2016 13:29 -

Вниманию предпринимателей!

18.01.2016 10:12 -

Эмблема района

13.01.2016 13:26 -

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание предприятиями торговли и общественного питания в Тамбовском районе»

04.12.2015 14:38 -

Конкурс «Амурский юрист-2015» приглашает участников!

26.11.2015 09:31 -

Поддержим детей-инвалидов

26.07.2013 14:56

Официально

-

Результаты социологических исследований по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Амурской области за 2014 год

29.04.2015 15:34 -

Оцени деятельность главы своего муниципального образования!

01.04.2015 20:58 -

Тамбовка - наш дом родной, пусть всегда будет чисто в нем

16.10.2014 14:09 -

Совет женщин при главе района

16.10.2014 13:24 -

Глава района выступает за экологически чистые продукты

22.07.2013 11:52 -

О работе районного Совета народных депутатов

11.07.2013 13:47 -

Награждены четыре семьи района

09.07.2013 10:34 -

Круглый стол в районном отделении ГИБДД

27.06.2013 08:49

Документы

-

Проекты изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг (до 01.08.2016)

30.06.2016 18:50 -

Проекты изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг (до 01.05.2016)

31.03.2016 23:50 -

Проекты административных регламентов, до 24.01.2016, Администрация района

24.12.2015 11:54 -

Проект административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля (до 23.01.2016, КУМИ района)

23.12.2015 23:50 -

Проекты МПА о нормировании в сфере закупок (до 28.12.2015 г., Администрация района)

21.12.2015 16:23